何をいまさら、という感じで申し訳ないが(すでに12月号は発売中)、ENGINE11月号はポルシェ特集だった。そこには、私の敬愛するレーシングドライバー兼モータージャーナリスト、清水和夫氏がアウトバーンを997カレラ4Sカブリオレに乗って、全開走行したときのインプレッションが掲載されている。 旧東ドイツの、必ずしも路面状況は完璧とはいえない区間を、速度無制限すなわち何kmで走っても合法の中で、ポルシェのアクセルを床まで踏み込んで見るとどうだったかということが記されている。それもカブリオレで最高速時速288kmチャレンジ。

空いている日本の高速道路をポルシェで走っていると、たまに勝負を挑まれるケースがあるのだが、アウトバーンでの勝負は次元が全く違うらしい。実際に、ENGINE編集部のかたがたがツーリングしていたら、アウディA8が時速250kmオーバーでポルシェに襲い掛かってきたそうだ。素人でそこまでやってくるのなら、本当に半端ないとしか言いようがない。

余談だが、私の運転に高速道路でからんでくる率が最も高いのが、AMGのE55。かなりうっとうしい。以前も関越道で、E55が追越し車線をたらたら(といっても当然法定速度の5割増し程度だが)走っていたのを、左車線から法定速度の10割増し程度で普通に追越したら、猛然と追っかけてきてあおり始めた。だったら最初からさくさく走るか、走行車線を走れよ。また、かつてゴルフで成田に向かっているとき、遅刻しそうになったので結構な勢いで走っていたら、ゼロヨン仕様と思しきアリストと996がバトルしているのを気づかずに2台まとめてあっさり走行車線側から抜いてしまった。こちらは急いでいるのでそんなの相手にするつもりは全くなかったのだが、その後成田の出口で降りて信号待ちしていたところにアリストが追いついてきて、前輪を電気ロックして物凄い白煙を後輪から上げながら、私の隣でゼロヨンスタートしてぶっちぎって行った。恐るべし、土浦ナンバーのアリスト。朝からタイヤの焦げる匂いを公道で嗅がされた。そんなの付き合ってられないよ。ポルシェはタイヤ代高いんだし。

閑話休題。

私はイタリアとフランスで高速道路を走ったことがあるが、いずれも最高速度は130kmで規制されていた。したがって、速度無制限の道路は走ったことはなく、実際に時速250kmオーバーの車にぶち抜かれたことはない。レンタカーのPuntoのアクセルを床まで踏んでも160kmしか出なくて、イタリアの憲兵隊のパトカーAlfa155に物凄い勢いでぶち抜かれたことはあるが、それでも220km程度だっただろう。パトカーにあおられたのは初めての経験だったが。

ENGINEスズキ編集長は言う。ドイツでは時速何kmで走ろうが合法で、すなわちドライバーは望めば時速250km+で走る権利を行使することができる。そしてドイツの高性能車は時速250km+の世界にドライバーを連れて行ける性能を持つことを前提として、生産されている。翻って、ドイツ以外の国では最高速は時速130kmに制限されており、ドイツ以外の国の車はそれ以上のスピードを出すことは「前提」とはされていない。なぜならばそれは非合法で、時速250km+の世界はアディショナルなオプションの世界だと考えられているからだ。したがって、フェラーリの時速250kmとポルシェの時速250kmは質が違うという。ポルシェで時速250kmで走ることは、無謀なドライバーの無謀な運転とは想定されておらず、「品質保証の一部としてドライバーに届けるサービス」であるという。スズキ編集長いわく、フェラーリで時速250kmで走ることは、ドライバーが自分で敢然と選び取るリスクだそうだ。

私がこれを読んで思ったのは、時代錯誤な言い方で申し訳ないが、「下部構造は上部構造を規定する」というのはいつの世でも真実だ、ということだった。全共闘の元戦士スズキ編集長にはもちろん理解していただけると思うが。ドイツのアウトバーンに速度無制限区間が存在するという下部構造が、自動車メーカーの哲学という上部構造を規定し、完成品のクルマの性能という上部構造を規定している。そして、ポルシェは、メルセデスやBMWと違い、時速250kmでのリミッターを装着していない。換言すると、メルセデスやBMWの品質保証の範囲は時速250kmまでで、ポルシェの品質保証はそれを超えているということだ。「乗る人を選ばず、時速250kmを超えた世界での安全性を保証している」クルマ、それがわれわれの乗るポルシェなのだ。

今年の東京モーターショーでの私の最大の驚き。それは、新型GT-Rでもなく、電動自動車の群れでもなく、「LexusのLS(セルシオの後継車)がベンツSクラスよりも官能的なスタイリングだった」ことである。

以前、SLが発表されたのとあまり時を違わずして現行ソアラというかSC430が発表されたとき、洗練度の彼我の差は歴然としていた。今はもう目が慣れてしまったので、なんとも思わなくなってしまったが、現行SLが街で走り出した頃は、これまで食指が全く動かなかった私でも、うっとりと見とれてしまったものである。それに比べてSC430はアメリカ市場では受けが良かったのかもしれないが、SLと比べるとあまりに品がなく、がっくりした記憶が新しい。そのイメージがあったので、新型Sクラスを見てからLSを見たとき、「ついにトヨタがメルセデスベンツを超えたか」と思って感慨深かった。こちらの写真を見ていただきたい。

明らかに私の目にはLexusのデザインの方が未来志向に思えた。ヘッドライトの造りも、全体的なシェイプも、圧倒的にLexusの方が洗練されていると強く感じた。Lexusが、ついに高級車の未来を提示し、メルセデスベンツのフラッグシップを過去の遺物としようとしていることを思うと、本当にLexusがやりたかったことが見えてくるような気がした。私が先月Lexusに提言したコンテクストが過ちではなく、トヨタの経営陣も同じことを考えていたかもしれないと思うと、偉そうな言い方だが感慨を覚えざるを得ない。頑張れLexus。これまでと全く違った切り口で、高級車の歴史を塗り替えてしまえ。

(但し、一言だけ苦情が。LSにしろ、LF-Aにしろ、薄っすらと埃を被ってしまっているのが極めて見苦しかった。世界に発信するLexusならば、それぐらい気が回ってしかるべきはずなのに。関係者の猛省を促したい。)

私にとって今回のモーターショーを見に行く最大の理由は、実はLexusでもなく、Caymanでももちろんなく、いとしのAston Martin V8 Vantageの実車を見に行くことだったのである。

本HPを読んでメールを頂いたロンドン在住のK氏と最近汐留で初めてお目にかかって、いろいろお話を伺っていたら、Jaguar(とその他のFordの高級ブランド)の関係者であるT氏とお知り合いだということで、彼の連絡先を教えていただいた。T氏はアストンマーティン赤坂の営業のY氏を良くご存知だということで、東京モーターショー会場でVantageの現物を見られるようにご手配していただいたのである。本当に人の縁とは有難い。

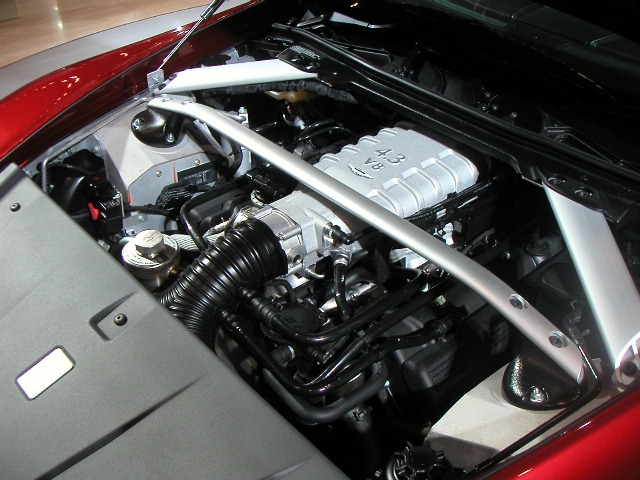

かつて、日々雑感に、『その後アストンマーティン赤坂に電話して、実車がいつ見られるのか尋ねたら、「今年は東京モーターショーが開催されますので、そちらでご覧になってください」という答えが。昔のスーパーカー小僧が冷やかしで聞いているわけではないのだから、何もそんな答えをしなくても。じゃあ東京モーターショーの展示車のシートに腰掛けさせてくれるのですか、などとつい大人気ないことを言いそうになってしまいましたが、1000万円超の買い物を検討している人を相手にする接客とは到底信じられませんでした。』といみじくも書いた。今回の東京モーターショーで起こったのは、ここで書いた『大人気ないこと』であった!つまり、Aston Martinのブースでディスプレー用にゆっくりと回転しているVantageを、衆人環視の中、私のためだけに回転を止めてもらって、ガラスのディスプレー用のスペースの仕切りの中に入れてもらい、実車のドアを開けて中に腰掛けさせてもらったり、フードを開けてエンジンを見せてもらったり、リアゲートを開けてトランク容量をチェックさせてもらったりしたのであった!

普通にディスプレーされているVantageの図↓

衆人環視の中(フロントガラスの外側の人たちに注目)、ディスプレーされている車を止めてY氏に説明を受けながら撮った写真が以下の通りである。

かなり目立って恥ずかしかったが、Y氏が横についていろいろな説明をしてくださったので、興味深い話がいろいろ聴けた。まず、納期についてだが、オーダーを入れてからラインにオーダーが反映されるのに2ヶ月、それから納車までがおよそ6ヶ月程度なので、都合8ヶ月でデリバリーが行われるらしい。本国では2年待ちというから、日本からのオーダーは優先的に扱われるということである。しかし、シートの写真などを見てお分かりの通り、本当に手作業で作られている。シートの縫い目がハンドスティッチであるのが一目見てすぐ分かる。一台一台イギリスで手作りされている車が、ポルシェとほとんど変わらない値段で手に入る、というのは凄いことではなかろうか。

外装色もかなりたくさんのバリエーションの中から選択することができるし、内装も様々な革の色を選ぶことができる。また、サイドステップには自分の名前を刻印することも可能。大量生産の車では不可能なことが、Aston Martinでは可能となっている。カーコンフィギュレータで、様々な仕様をシミュレートできるので、実車のイメージが掴みやすく、とても参考になった。

日常悩みが多くて困っているのに、さらに贅沢な悩みが増えて困った。Alfa号が来年の2月に車検を迎えるのだが、さてどうしたものか。

ほとんどトラブルのないアルファ号だが、週末走行中に右のテールランプの球切れの警告灯が点灯、確認してみたらやはりブレーキランプの右側が点灯しなくなっていた。このままだと整備不良でつかまってしまうので、アレーゼ日本橋で交換をお願いした。その場で交換可能だというので、ショールームで時間をつぶしていたら、思わぬお宝を発見。その名は、Alfa SZ。

ほとんど新車同然のSZが目の前に鎮座ましましていた。登録は、何と平成14年。わずか3年間しか登録されてから時間が経っていない。世界限定1000台のクルマが、アレーゼ日本橋に登録されず未走行のまま眠っていることは知っていたが、そのクルマが3年前に700万円で引き取られていき、そのオーナーが車検を迎えて手放したのだという。バブルが消え行くころに、世界限定で販売され、一時期は2000万円ともいわれるプレミアムがついた車。アルファ75のV6バージョンを、超軽量のFRPの皮をかぶせて、Zagatoのアグレッシブなエクステリアで仕上げた究極のエンスー車である。

余談だが、私のかつての上司が何と右ハンドルのV6の75を所有していて、よく乗せてもらった。彼はロンドンでの生活が長かったので、右ハンドルになったそうだ。相当レアものである。よく彼につれられて三郷のアルファのショップに出かけたものである。相当トルクフルで、官能的なエンジンだった。あのエンジンがほとんど新車のコンディションで手に入るかと思うと、なんだか感無量である。

走行は9500km。FRP樹脂のボディーには、磨き傷などほとんどなく、赤のペイントに宿命の色褪せも全く感じられず、隣の新車の147GTAと引けをとらない状態。樹脂ボディなのでよくひび割れが起こるらしいが、少なくとも私が目視した限りでは全く問題はなかった。ドアを開けると、新車の香りがした。シートをごらんいただければ、全くといっていいほどやれがないことが分かるであろう。ちなみに価格は450万円である。

この車を運転すれば、10年以上の時間をタイムスリップすることが可能なのだろう。自分の車をほぼ新車の状態で2000年に発見したときの気持ちが甦った。ぜひ、エンスーの方はアレーゼ日本橋まで足を運んでやってください。あと、くるまにあ編集部の方も!(渡辺さん、ご無沙汰しております!)

(ちなみにランプの交換は1575円でした、念のため)

恵比寿のウエスティンホテルで、Caymanのお披露目を行うと会社の後輩が教えてくれた。「いつ?」と聞くと、なんと明日とのこと。私のところにDMが来ず、ポルシェセンタ目黒を紹介してやった後輩のところだけに案内が届くなんて、なんて不条理な、と憤っていたが、よくよく考えると私が最近転居したせいでおそらく旧住所に案内が届いていた可能性が高いことが分かってちょっとほっとした。

というわけで、Caymanである。Fixed HeadのBoxster。ライトの形状も、ボンネットも、ドアパネルも全くBoxterと同一。雑誌で見ると、なんとなくマスバランスが悪くてあまりかっこよく見えなかったが、実物を見るとこれが悪くない。もともとBoxter自体がかっこいいのだから当たり前か。雑誌ではゴルフバッグをハッチバックに2つ載せた写真を見たが、ゴルフバックが2つ積めるという事実を重視する人は予想以上に多いと思われる。

ミドシップのエンジンと、車内の仕切りがないので、気合いを入れて走ると恐らく車内はメカニカルノイズが充満するものと思われる。でも、アピールする層は今の日本にはたくさんいそう。小旅行にもぴったり。お姉ちゃん受けするルックス。Boxterより高い実用性。もしかするとティプトロのほうが売れるのかもしれない。

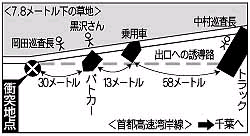

首都高速湾岸線で、速度違反取り締まり処理中のパトカーに大型トラックが衝突し、スピード違反で検挙されたドライバーと、車内にいた警察官が死亡し、もう一人の警察官も足の骨を折る重傷を負った。詳細は以下の通り。毎日新聞からの借り物ですが。

首都高事故:「気づいたらパトカー目前」逮捕の運転手

東京都江東区の首都高速湾岸線で7日、取り締まり中の警察官らが大型トラックにはねられた死傷事故で、業務上過失致傷などの容疑で現行犯逮捕されたトラック運転手、矢嶋正幸容疑者(28)が「気づいたら目の前にパトカーがあった」と供述していることが分かった。現場では発炎筒のほか交通規制用の三角コーンもみつかっており、警視庁交通部は事故原因を詳しく調べている。

調べでは、パトカーは、違反車両の真後ろで、高速道の本線と出口との分岐点近くに止まり、30〜40メートル手前に発炎筒をたいていた。三角コーン数本も路上に立てていた。

警視庁は内規で、違反車両を高速道で停車させる場合は駐車帯やパーキングエリアなど安全な場所まで誘導することを定めている。路側帯に止める場合は発炎筒や赤色灯を使うことを求めているが、こうした基準に照らしても「安全措置は適切だった」と交通部幹部は話している。

トラックはパトカーと乗用車に次々と突っ込み、約100メートル先で止まった。警視庁高速道路交通警察隊の中村泉巡査長(40)と、違反処理を受けていた国立市東、職業不詳、黒沢安男さん(25)が死亡した。岡田好男巡査長(33)は全身を強く打ったが、命に別条はないという。

矢嶋容疑者の勤務先によると、6日夜に大阪府内を出発し、江東区の工場に雑貨を運ぶ途中だった。

警察庁によると00年〜昨年の5年間で交通取り締まりや事故処理中に死亡した警察官は11人。【鈴木泰広、川上晃弘、曽田拓】

毎日新聞 2005年10月8日 3時00分

現場は9号と湾岸が合流し、その先で新木場出口へ分流する極めて複雑なルート。報道ではスピード違反をした車が9号から来たのか、湾岸線を西から東へ向かったのか伝えられていないが、朝の4時過ぎの事件だったこと、RX7だったことを考えると20km/hやそこいらの速度超過では済んでいないことは容易に想像がつく。

しかし、停車させた場所が新木場出口へと分流する車線の始まるあたりとは…、というのが正直な感想である。2車線の9号線が2車線を保ったままで湾岸線に合流するそのすぐ先から分流が始まり、まさにそこ違反車両を停車させたわけである。追突したトラックは、おそらく箱崎方面から南下して湾岸線東向きに向かったのであろう。睡眠不足だったのだと思うが。そして、湾岸線への合流直後に停車車両に追突したはずだ。しかし、停車させた場所が合流からかなり近く、危険な場所であることには違いない。いくら発煙筒を焚いた上、コーンを立てていたとしても。

昨年12月に私が湾岸線でPCに捕まった際は、浮島の料金所の手前、アクアライン方面への分流地点で停車を命じられた。料金所近くなので減速することが予想され、また分流のポイントなので危険度は少なかったが、やはり警察官はPCから歩いて自分の車に戻る際に、後続車に気をつけるように(といわれても突っ込んでこられたらどうしようもないのだが)と私に命じた。やはり当然取り締まりに当たって安全なところに停車させるというのは基本中の基本ということなのだろう。しかし、今回は警察官が安全だと思ったところに停車していて、大型トレーラーにPCが追突されるという悲劇となった。車外にいると当然危険なことは分かる。しかし今回は車内にいた警官が死亡、車外にいたドライバーは跳ね飛ばされて8m下の地面に転落して死亡、もう一人車外にいた警官も地面に転落したが、足の骨を折るだけで助かった。

もし、ドライバーが停止を命じられた場所が危険であることを察知できたとしたらどうすればいいのだろうか。一度停車して、追尾したPCまで歩いていってこの場所が危険だから別の場所に移ろう、というしか手はないだろう。何も言わずに別の場所に移動したら、あたかも停止命令を無視して逃走を図ったように警官に思われ、心象を悪くしてしまうだろうから。事実上危険を察知したとしても警官が移動を認める可能性は低いように思われ、この意味で、ドライバーの生死は警官の判断に実質ゆだねられているといっても過言ではなかろう。

PC内にいた警官も亡くなっていることを考えると、やはり停車した場所が安全であるという思い込みがあったに違いない。もしくは、現実的にあの場所で止めないとしばらく停車できるところが見つからない、という事情も恐らくあったように思われる。その先は葛西ジャンクションで、逃亡される恐れもあるだろうし、葛西出口のところは駐めるのはかなり難しそうだ。だからといって危険な場所で停車させてよい、というわけではないが。

交通事故を防ぐ目的で交通取締りを行っているというのならわかるが、交通取締りで死亡事故を誘発してしまったら何のための取締りなのか訳が分からない。もちろん速度超過したドライバーに何の非もないとは思わないし、亡くなられた警察官には心からお悔やみ申し上げるが、警察の取締りのための取締りで貴重な人命が失われたと思うと、問題はもっと本質的なところにあるような気がしてならない。

2005年9月の日々雑感へ

2005年11月の日々雑感へ

Home