独自の世界観を誇る、孤高のマニュファクチャラー MV AGUSTA

日本ではあまり知られていない、孤高のモーターサイクルマニュファクチャラー、MV AGUSTA。

マニュファクチャラーとして37、レーサーとして38、合計75の世界タイトルを獲得した伝説的バイクメーカー。

MVはMeccanica Vergheraを意味する。Meccanicaは機械、Vergheraはイタリアはミラノ・マルペンサ空港の近くの町の名前。MV AGUSTAはアグスタ伯爵家のVerghera機械工場、といったところだろう。

会社設立当時のモットーは「Racing experience at the expense of the production line」。すなわち、「量産価格で、レース体験を」。

後に歴史のコラムで詳述するが、まさに市販のバイクでグランプリレースに勝利していた。

現在のモットーは、「Motorcycle Art」。モーターサイクルの、芸術。

かつてのスローガンからすると、現在のF4やBrutaleの価格が「量産価格」とは、ちょっと言いにくいかもしれない。

クルマの世界に喩えて言うと、一番近いのはMaserattiではなかろうか。

単なるブランド、というわけではなく、イタリア人の崇拝の対象、レースでの伝説、フェラーリとの距離感、いい時代と悪い時代を潜り抜けたこと、などなど。共通点は多い。

またかのアイルトン・セナも、熱心なMV AGUSTAのバイクコレクターであったことも、知られざる事実。

エレガントでかつプレスティージャスなのにもかかわらず、いったん檻から放たれると猛獣と化す。AGUSTAはそんなバイクを作り続けている。

MV AGUSTA その歴史

飛行機からモーターサイクルへ(1907-1945)

1907年、アグスタ伯爵家のGiovannni Agustaが飛行機メーカーSocieta Costruzioni Aeronautiche Giovanni Agusta(ジョバンニ・アグスタ飛行機製造会社)を創業。

1927年、Giovanniの死とともに残された未亡人Giuseppinaと息子のDomenicoが会社を継承。

しかし財政的に飛行機メーカーとしての存続は不可能として、当時イタリアで人気を博しつつあったモーターサイクルのメーカーへと生まれ変わることに。

飛行機エンジンで培ったノウハウを元に、安価で性能のいいモーターサイクル用エンジンの開発を始めた。

しかし不幸にして1943年にドイツ軍によって工場は占拠され、そのまま終戦を迎えることに。

そして1945年、Domenico Agustaがついに念願のモーターサイクルメーカー、MV AGUSTAを創業。

栄光の時代(1945-1970年代初頭)

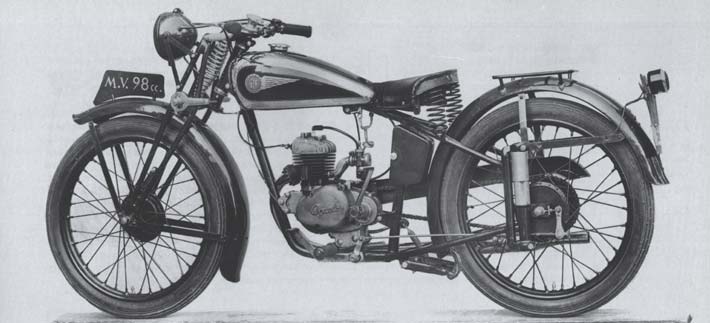

1945年秋、MV AGUSTAは満を持して最初のモデル、「Vespa98」を発表。

ただしVespaという名前はすでに当時からPiaggioによって商標登録されていたため、「98」に名を改める。

そして、MV AGUSTAの名を冠した初めてのバイクが市販されたのが、1946年。

市場に新規参入した者の常として、新参者に懐疑的な視線からそのポテンシャルを自ら積極的に証明しなければならず、Domenico Agustaはレースに情熱を注ぐ。

「98」が市販されるようになったその年から、すぐにレースに参戦。

時を置かずしてVincenzo Nencioniが駆る「98」が、La Spenzaのレギュラーレースにて最初の優勝を成し遂げる。

そしてその年の11月、MonzaにてAGUSTAが1-2-3フィニッシュを飾って、その地位を揺るぎなきものとした。

1898年創業のイギリスの老舗バイクメーカーNorton、イタリアの先駆者Gilera、巨星Moto Guzziなどの強豪マニュファクチャラーが立ちはだかる中、最上位カテゴリで1956年に初のマニュファクチャラータイトルを奪取。

翌年はGileraが雪辱を果たすものの、その後1958年から8年連続製造者部門第一位を達成。

1966年にHondaがWGP全クラス制覇という驚異的快挙を成し遂げ一時AGUSTAのタイトルを奪ったものの、翌年再びタイトルを奪取。

再び7年連続チャンピオンとなる。

しかし、その後は日本勢の台頭、レースに情熱を燃やしたDomenicoの死去もあり、しばらくレースの表舞台からAGUSTAの名は消えた。

MV AGUSTAの偉大な歴史の象徴、歴代のWGPタイトルホルダーについては、こちらを参照のこと。

不遇の時代(1970年代初頭-80年代)

1971年2月2日、AGUSTAを栄光に導いたドメニコ・アグスタ伯爵が急逝。

AGUSTAは弟のCorradoに引き継がれたが、数々の困難が待ち受けていた。

日本勢の台頭と、自動車の普及などにより、MV AGUSTAの経営は困難を極めた。

Domenicoの遺志を継ぎ、レース活動に投資を行うことを主張する一派と、財政再建を目指す一派が対立。

結果、モデル数削減とレース活動への参加を限定するという中庸の道がとられた。

そんな中でも1975年のシーズンにPhil Readがレースで2勝を挙げ、ヤマハから戻ってきたGiacomo Agostiniが1976年8月29日、ニュルブルグリングで勝利を果たし、日本勢に奪われ続けた名誉をイタリア人の手でMV AGUSTAに取り戻した。

財政難に悩み続けたアグスタ家は、公的金融機関であるEFIM(Ente Partecipazioni e Finanziamento Industria Manifatturiera)に支援を求めた。

そしてEFIMの意向もあり、アグスタ家は持てる資源を航空機分野に集中することを選択し、レース活動を休止。

それから2年後、MV AGUSTAの輝かしい歴史は静かに閉じた。

復活(1990年代-現在)

1992年春、突然のプレスリリースが世間を驚かせる。MV AGUSTAの商標を、カスティニョーリ総帥率いるCagivaが取得するという、突然のニュースが発表された。

複数のライバルが興味を示す中、CagivaがMV AGUSTAの商標を獲得。モーターサイクル事業を休止した後のAGUSTAでは、バイクを作る機械も、さらにはAGUSTAの手で作られたバイクも散逸してしまっていたため、今回の買収はあくまでも商標のみにとどまった。

Cagivaのエンジニアにとって、新生AGUSTAを生み出すことは、たやすいことではなかった。

そして5年の歳月を経て、かつて世界GPで破竹の連覇を見せたMV AGUSTAが復活。

イタリアの栄光の伝説の復活は、ただ名前のみの復活にとどまらなかった。

MV AGUSTAを再び世界の頂点に立たせるためのプロジェクトは、Cagivaの研究部門がエンジンを担当。

また伝説のインダストリアルデザイナー、マッシモ・タンブリーニ率いるCentro Ricerche Cagiva / Cagiva Research Center(CRC)がデザインとコンポーネントの開発を担当した。

そして全世界からの大きな期待を受けて、F4-750という全く新しいMV AGUSTAが誕生した。

新生AGUSTAはF4 Serie d'Oro(Oroはイタリア語で黄金の意味、マグネシウム製のホイール、ローターハブ、キャリパー、フォークチューブがすべて金色に表面処理されていたため)の名を冠して、満を持して1997年9月16日にミラノショーでデビュー。

オルガンパイプ状に配置された排気管、フェラーリの流れを汲むラジアルバルブを持つエンジン、CagivaのGPテクノロジーを継承したカセット状のトランスミッションユニット、カーボンで作られたボディ、マグネシウム製のパーツなど、当時考えられる最高の技術を投入したモデルは、いい意味で世間の新生AGUSTAに対する期待を裏切るものだった。

1999年4月、F4 Serie d'OroはMonzaサーキットにその姿を現した。そのパフォーマンスは、世界中からサーキットに集まった100人を超える報道陣を驚かすには十分なものだった。280km/hを超える最高速、上質なサスペンションがもたらすシャープなハンドリング。世界中から伝説のブランドの復興を讃える声が湧き上がった。

300台限定で発売されたOroは、F1ドライバーのエディ・アーバインを始め、伝説のイタリアンバイクメーカーの復活を祝す人々のガレージへと収まっていった。

その後F4 750S、F4 750 Senna、F4 750 SPR、F4 AGO、F4 1000S、F4 Tamburini(もちろん天才デザイナーの名を冠している)、 F4 1000R、F4 1000 Senna(アイルトン・セナは熱心なAGUSTAコレクターだった)、F4 Veltro、F4 R312、 F4 CC(クラウディオ・カスティリョーニの名を冠す)などの派生車種が生産された。

余談になるが、漆黒にペイントされたF4 750SPRは映画「I, Robot」(2004年米、ウィル・スミス主演)に登場する。

その後、急速に市場が拡大したネイキッドモデルへの需要に応えるため、F4のネイキッドヴァージョンであるBrutaleは2004年にデビュー。

しかし2004年12月にに、衝撃的なニュースが発表される。

紆余曲折はあったものの、永らくイタリアの地を離れることのなかった伝説のブランドMV AGUSTAの株式持分57.75%が、マレーシア国有の自動車会社であるProton Holdings Berhadに7000万ユーロで譲渡されることが発表された。

賞賛を浴びたAGUSTA復活劇だったが、Cagivaあるいはカスティリョーニにとっては、商業的には成功とは言いがたいものだった。

所有者が変わった後も、AGUSTAは2005年には前述したTambrini 1000などの車種を投入する。

しかし、10年間でマレーシア国内の自動車販売シェアを75%から44%まで失ったProtonには、AGUSTAを支える力は失われつつあった。

2005年12月に、Protonはたったの1ユーロで持分をGruppo Banca Carigeの関連会社のGEVI SPAに売却すると発表。こう書くと、MV AGUSTAの企業価値はたった1年の間に7000万ユーロ失われたかのように誤解を与えるが、このように書いてあるメディアは多い。

正確に記すと、GEVIは持分を取得し、MV AGUSTAの債務、計1億3940万ユーロを継承することとなった。

1年も経たないうちに、流浪のAGUSTAは再びイタリアの地に戻ることになる。

エンジン

現在のAGUSTAのエンジンは、直列4気筒、ラジアルバルブという大きな特徴を持つ。

ラジアルバルブはもともとフェラーリF1技術。

開発に当たってベースとなったエンジンは、1991年にフェラーリF1に搭載された642/643型エンジン。

と聞くと「凄い!」と思われるかもしれないが。

フェラーリF1の歴史の中で、642/643は大失敗エンジン。

91年シーズンの戦闘力不足の一因にはエアロダイナミクス上の問題もあったが、エンジンが重くさらに出力も低かったとも言われている。

当時フェラーリのエースドライバーだったアラン・プロストをして、「赤いトラック」(一説には「ゴミ収集車」)と言わしめたほどのプアなパフォーマンスだった。

(当然その発言は物議を醸し、その年プロストはフェラーリを去ることに。)

90年ランキング2位だったプロストは、91年シーズンは5位に沈み、獲得ポイントはライバルセナの96ptにはるか及ばない34ptだった。

そのV12エンジンを元に、フェラーリ出身のカジバのエンジニアAngrea Goggiが中心となって開発したエンジンが、F4に搭載されている直4エンジン。

当然、改良が加えられ、当初1気筒あたり5つあったラジアルバルブが4バルブに。

ラジアルバルブとはバルブの角度が中心から少しづつずらしてあり、混合気流入時に自然とスワール(渦)をつくるという機構。

燃焼室内での燃焼効率を高めることが出来、高回転・高出力が可能になっている。

給排気系も手を加えられた。

ロッカーアームを介しない(=直動タペット)ラジアルバルブシステムを採用しているのは世界随一。

そのプロトタイプエンジンはカジバのGP500バイクに搭載された。

当初のアイデアでは、フェラーリエンジンを大々的に謳う予定だったが、あまりにフェラーリエンジンの面影を失っていたがゆえにカジバのエンジンであるとして販売されることに。

その後アグスタをカスティリョーニが買収したことにより、このエンジンはF4に搭載されることになった。

このエンジンは、世界で初めての量産直列4気筒DOHCエンジンとなった。日本のバイクメーカーも追随。

ちなみに。

このラジアルバルブ+直動タペットで高回転を実現する構造では、カムがラジアルバルブ特有の変則回転を直接コントロールするために、耐摩耗性の向上が必要だった。

この難点の克服に、一人の日本人が大きく貢献したことは、あまり知られていない事実。

その日本人とは、日高義明氏。

現、日高エンジニアリング代表。ホンダのエンジン設計のスペシャリスト。バイクからF1のエンジンまで。

詳しくは日高氏のブログ、上記難点の克服についてはこちら。

フレーム

Morrazoneの自社TELCA工場で、職人の手によって一つ一つ造られている、「世界で最も美しい」といわれるフレーム。

クローム・モリブデンパイプを丁寧に溶接。仕上がりが悪いものは製品化されない、というこだわりを見せる。

クロモリのフレームと、アルミのシングルアームサポートプレートが見事に交じり合った美しい造形。

4気筒エンジンでエンジンを包み込むパイプフレームを採用しているのは、世界中で見てAGUSTAのみ。